2010年12月10日

ビデオカメラをお盆に乗せると、ブレを減少できる。

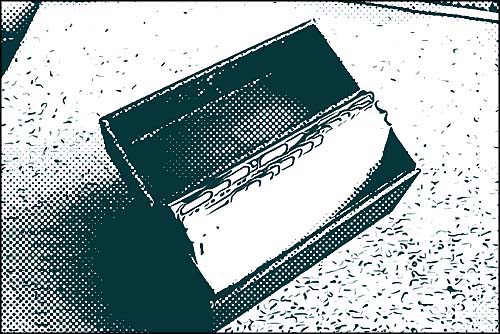

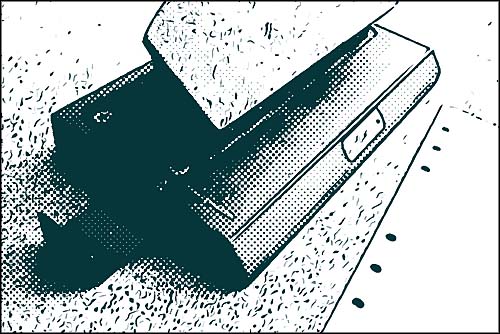

久しぶりのビデオカメラスタビライザーのお話で「興奮」しておりますが、今回は複雑な作成工程を必要としません。材料は600mm×150mm×8mmの板があれば作れるという、シンプルなスタビライザーです。

よくある話ですが、コップに水をいれて「できるだけ揺らさない」ように歩くのが、「ブレ無い」撮影方法だと言われています。しかしそのようなことは無理だとは解っていますが、そのアイデアを使って今回は作成してみました。

手で持つより、お盆に乗せて運んだ方がコップの水がこぼれ難いことはしっていましたが、これがヒントになるとは自分でもビックリしました。お盆の上に置くコップの位置は、お盆の横の長さの半分より右の方に置き、縦の長さの真ん中に置きます。

右手が主軸になり、左手で微調整しながら歩くという方法です。つまり両手の手首や手の指などで調整しながらコップの水を運ぶようにすればいいのです。同時にその時、歩き方も慎重になるはずですから効果はバツグンです。いつもの「癖のある歩き方」で、歩きながら撮ろうとするから「ブレ」てしまうのです。

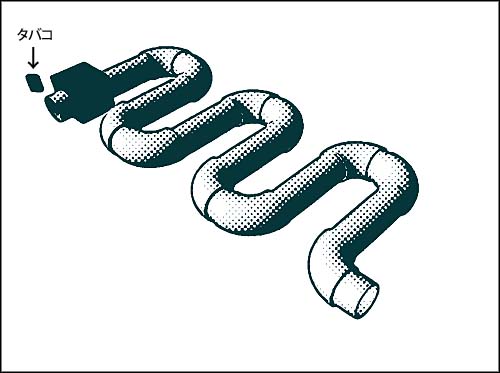

上の画像で説明しますと、板の両端にグリップが付けてあり、アルミ板が右よりにビデオカメラを固定するために、穴をあけて固定してあります。

材料は1,000円くらいで作成出来ます。見た目をよくするには、グリップを紙やすりで丸く削ったり塗装すれば良いでしょう。傍から見ると「何に使うのか全く解らなく」、ビデオカメラを大事そうに持っているように見えるのが、恥ずかしいという雰囲気もあります。

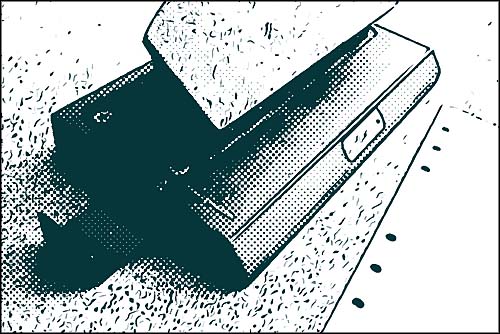

上の画像は木製と違って、スリムで「垢抜け」した形になっていますが、残念ながら「想像図」です。希望としてアルミを使って、このようなデザインにしたら「いいかな~」と思って作成して「見ただけ」です。

釣り人は「鮒(ふな)に始まって鮒(ふな)に終わる」と言いますから、少しずつ原理が解ってくるとシンプルになるのではないかと思います。

つづく

よくある話ですが、コップに水をいれて「できるだけ揺らさない」ように歩くのが、「ブレ無い」撮影方法だと言われています。しかしそのようなことは無理だとは解っていますが、そのアイデアを使って今回は作成してみました。

手で持つより、お盆に乗せて運んだ方がコップの水がこぼれ難いことはしっていましたが、これがヒントになるとは自分でもビックリしました。お盆の上に置くコップの位置は、お盆の横の長さの半分より右の方に置き、縦の長さの真ん中に置きます。

右手が主軸になり、左手で微調整しながら歩くという方法です。つまり両手の手首や手の指などで調整しながらコップの水を運ぶようにすればいいのです。同時にその時、歩き方も慎重になるはずですから効果はバツグンです。いつもの「癖のある歩き方」で、歩きながら撮ろうとするから「ブレ」てしまうのです。

上の画像で説明しますと、板の両端にグリップが付けてあり、アルミ板が右よりにビデオカメラを固定するために、穴をあけて固定してあります。

材料は1,000円くらいで作成出来ます。見た目をよくするには、グリップを紙やすりで丸く削ったり塗装すれば良いでしょう。傍から見ると「何に使うのか全く解らなく」、ビデオカメラを大事そうに持っているように見えるのが、恥ずかしいという雰囲気もあります。

上の画像は木製と違って、スリムで「垢抜け」した形になっていますが、残念ながら「想像図」です。希望としてアルミを使って、このようなデザインにしたら「いいかな~」と思って作成して「見ただけ」です。

釣り人は「鮒(ふな)に始まって鮒(ふな)に終わる」と言いますから、少しずつ原理が解ってくるとシンプルになるのではないかと思います。

つづく

Posted by 熱中人 at 13:36

2010年12月09日

ノイズリダクションシステムAD-2MkⅡとAD-3

当時音楽が好きな人は「FMチェック」と言って、FM放送をカセットテープに録音するのが流行っていた時代でありました。お気に入りのレコードを録音しては、カーステレオ(ん~懐かしい)で恋人とのドライブ中に聞くというのが定番でした。

音楽番組の特集で「2時間とか3時間」ある場合は、「VHSデッキ」を使って録音することもありました。デッキの中に「ノイズリダクションシステム」が作動するのかわかりませんが、音が少し「こもった」ような感じでしたね。

FM放送はクリアな音に聞こえますが、無音の時にボリュームを上げると「チリチリ」とノイズが入っています。そのようなノイズは「当たり前」と思って録音してはWカセット(ん~これも懐かしい)で編集しては、タイトルをつけて保存するという今ではちょっと、メンドクサイことをしていました。

中にはその編集したテープを借りて、もう一回ダビングする友人もいました。しかし音源がアナログなので、コピーすればするほど音源が劣化するのですが、それでも良かったのですねこの時代は。

その頃バブルだったのでしょうか、リサイクルショップが出来たりして、まだ使えそうな電気製品が多く並べてあり、その中でも音響コーナーには沢山の商品が山積みになっていて、欲しい物が沢山ありました。

※中古屋さんで買った物と同じ機種AD-2Mk

その中の1つに、普段使わないような機器があり、メーカーは東芝製の「オーレックス」品名は、adresノイズリダクションシステムAD-2Mk ⅡとAD-3という訳の解らない物でした。

汚れていましたが簡単な説明書を読むと、レコードやテープの「ノイズを取る」というもので、とにかく欲しくなり安い方の「AD- 3」を確か3,000円で買って帰りました。

家に帰り早速、テストするこになりました。接続方法はFMチューナーからAD-3へと、AD-3からカセットデッキと繋ぎ、FMラジオを録音してみました。

しかし厄介なことに、録音と再生が同時に出来ないため、再生するにはカセットデッキからAD-3そしてアンプに繋がなくては聞くことが出来なく、ブツブツいいながらコードを差し替えて聞いてみると、アンプのボリュームを1時の方向に回してもノイズの音がしないのです。これにはビックリしました、「スゴイ!スゴイな~」と小躍りしたものです。

それから1時間ほどテストを繰り返して気がついたことは、リサイクルショップに2台セットで置いてあった理由が解ったのです。つまり前の持ち主は、録音用と再生用として2台使っていたんだというのがわかると、すぐお店に電話してもう1つを「予約済み」にしてもらい、次の日に買いにいきました。

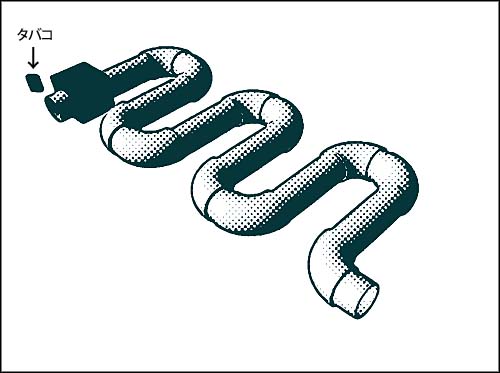

※説明書の内容を私なりに理解し図にしてみました。

説明書をよく見ると、音源が圧縮されてカセットに録音され、その圧縮の時にノイズも圧縮されるのです。そして再生する時にノイズは圧縮されたままで、音源を元に戻すのではないかと思います。それか、元に戻す時にノイズが無くなるのかわかりませんが、とにかく「クリアな音源」になるという「スグレモノ」でした。

当時、他に「dbx」のノイズリダクションシステムというのもありました。それに「ドルビーBタイプ」に「ドルビーCタイプ」とありまして、「Cタイプ」の方が高音がハッキリ出るようでしたが、とにかく「AD-2Mk ⅡとAD-3」を使って当時は録音しまくっていました。欠点としては、カーステレオが「adresノイズリダクションシステム」に対応していなかったため「自宅でしか聞けません」でした。

それから少しすると、「CDプレーヤー」が50,000円台になり「ノイズレス」の音楽が聞けるようになりました。それでも車用のCDプレーヤーは金額が高く、周りでもCDをコピーしてはカーステレオで聞くというのが一般的でした。

その後CDの音源にはノイズが無いため、テープに録音しても気にならないようになり、いつに間にか「ノイズリダクションシステム」も必要なくなりました。

つづく

音楽番組の特集で「2時間とか3時間」ある場合は、「VHSデッキ」を使って録音することもありました。デッキの中に「ノイズリダクションシステム」が作動するのかわかりませんが、音が少し「こもった」ような感じでしたね。

FM放送はクリアな音に聞こえますが、無音の時にボリュームを上げると「チリチリ」とノイズが入っています。そのようなノイズは「当たり前」と思って録音してはWカセット(ん~これも懐かしい)で編集しては、タイトルをつけて保存するという今ではちょっと、メンドクサイことをしていました。

中にはその編集したテープを借りて、もう一回ダビングする友人もいました。しかし音源がアナログなので、コピーすればするほど音源が劣化するのですが、それでも良かったのですねこの時代は。

その頃バブルだったのでしょうか、リサイクルショップが出来たりして、まだ使えそうな電気製品が多く並べてあり、その中でも音響コーナーには沢山の商品が山積みになっていて、欲しい物が沢山ありました。

※中古屋さんで買った物と同じ機種AD-2Mk

その中の1つに、普段使わないような機器があり、メーカーは東芝製の「オーレックス」品名は、adresノイズリダクションシステムAD-2Mk ⅡとAD-3という訳の解らない物でした。

汚れていましたが簡単な説明書を読むと、レコードやテープの「ノイズを取る」というもので、とにかく欲しくなり安い方の「AD- 3」を確か3,000円で買って帰りました。

家に帰り早速、テストするこになりました。接続方法はFMチューナーからAD-3へと、AD-3からカセットデッキと繋ぎ、FMラジオを録音してみました。

しかし厄介なことに、録音と再生が同時に出来ないため、再生するにはカセットデッキからAD-3そしてアンプに繋がなくては聞くことが出来なく、ブツブツいいながらコードを差し替えて聞いてみると、アンプのボリュームを1時の方向に回してもノイズの音がしないのです。これにはビックリしました、「スゴイ!スゴイな~」と小躍りしたものです。

それから1時間ほどテストを繰り返して気がついたことは、リサイクルショップに2台セットで置いてあった理由が解ったのです。つまり前の持ち主は、録音用と再生用として2台使っていたんだというのがわかると、すぐお店に電話してもう1つを「予約済み」にしてもらい、次の日に買いにいきました。

※説明書の内容を私なりに理解し図にしてみました。

説明書をよく見ると、音源が圧縮されてカセットに録音され、その圧縮の時にノイズも圧縮されるのです。そして再生する時にノイズは圧縮されたままで、音源を元に戻すのではないかと思います。それか、元に戻す時にノイズが無くなるのかわかりませんが、とにかく「クリアな音源」になるという「スグレモノ」でした。

当時、他に「dbx」のノイズリダクションシステムというのもありました。それに「ドルビーBタイプ」に「ドルビーCタイプ」とありまして、「Cタイプ」の方が高音がハッキリ出るようでしたが、とにかく「AD-2Mk ⅡとAD-3」を使って当時は録音しまくっていました。欠点としては、カーステレオが「adresノイズリダクションシステム」に対応していなかったため「自宅でしか聞けません」でした。

それから少しすると、「CDプレーヤー」が50,000円台になり「ノイズレス」の音楽が聞けるようになりました。それでも車用のCDプレーヤーは金額が高く、周りでもCDをコピーしてはカーステレオで聞くというのが一般的でした。

その後CDの音源にはノイズが無いため、テープに録音しても気にならないようになり、いつに間にか「ノイズリダクションシステム」も必要なくなりました。

つづく

Posted by 熱中人 at 13:32

2010年12月08日

バズーカ砲にそっくりな、ボーズの「キャノン砲」。

家庭用ホームシアターとして、大型テレビやサラウンドシステムなどが流行って来るとどうしても、恥ずかしながら重低音が欲しくなるものです。各メーカーから「スーパーウーハー」などいう物も発売されていました。サイズ的には14型テレビくらいの大きさで、家庭で聞くには十分な低音した。

家庭用くらいのレベル物は、当時自分で作れようになっていました。しかしボーズのカタログの中に、「キャノン砲」という低音専用のスピーカーシステムが記載されていて、デザインはまるで「バズーカ砲」にそっくりな形で、ちょっと危ない感じの物でした。用途としては家庭用ではなく、業務用だったみたいです。

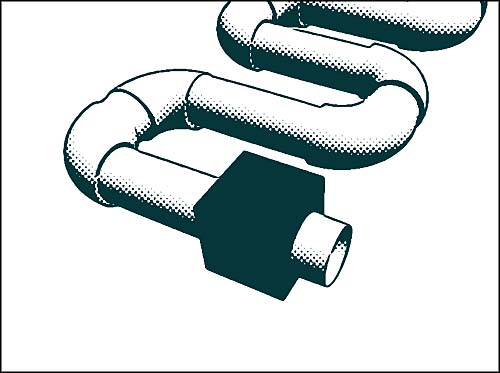

スネーク型ウーハーにして、距離を長くする。

個人的に形が気に入り、「このデザインの物を作ろう」と思い、作成に熱中することになりました。

まず材料を何にするかで悩むことになりましたが、ある日ホームセンターをウロウロしていると偶然見つけました、「下水用塩ビパイプ」です。 塩ビパイプの5mの物が欲しかったのですが、持ち運びするのにあまりにも長いので、仕方なく70cm物を6本とやはり塩ビのジョイントを9個、それに20cmの塩ビパイプ6個を買って帰りました。

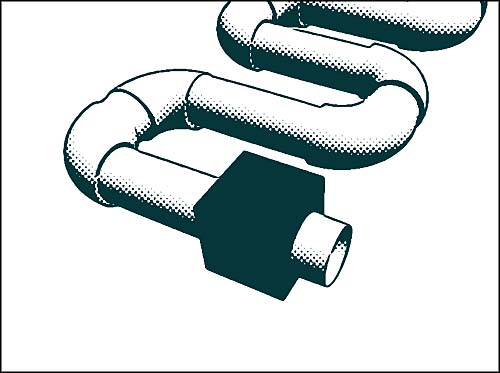

上の画像の黒い四角の箱の中に、15cmくらいの「ウーハー」が入っていて、低域だけ鳴るようニクロム線を大量に巻いています。これをモノラルアンプで鳴らす訳ですが、普通のスピーカーでは聞こえないような「超低域」の音が出せるのです。(何故か耳の中が痒くなる)

ボリュームを上げるとあまりの「低域音」ガラス戸が「ガタガタ」と震えだし、その効果に興奮してバンザイしたいような気分になりました。ニクロム線を巻きすぎると低い音は耳には聞こえなくて、空気の振動だけになるみたいです。

昔「大地震」という映画で、スクリーンの前に大きなウーハーが何個もならんでいて、その場面にになるとまるで、本当の地震のような効果をもたらしたことを思い出しました。その時もウーハーからは音は聞こえませんでしたが、スピーカーは物凄い速さで振動していました。

その後テレビで「大地震」の放送があり、その場面になると小さなテレビのスピーカーは、パコパコと鳴るばかりで低い音は聞こえませんでした。音源は正確に流れているのに、スピーカーの方が対応できなかったんでしょう。

一般家庭では必要のない物ですから、事務所に置いて聞いていました。しかし音楽を聞く時には「こんな物」は必要なく、ビデオで映画を見るときには迫力がありました。特にスターウォーズなどを見る時などは、満足感に浸っていました。

問題はニクロム線の巻きすぎで、ある音域からでないと鳴らないということが解って、それからは「オブジェ」として事務所に飾っていました。

つづく

家庭用くらいのレベル物は、当時自分で作れようになっていました。しかしボーズのカタログの中に、「キャノン砲」という低音専用のスピーカーシステムが記載されていて、デザインはまるで「バズーカ砲」にそっくりな形で、ちょっと危ない感じの物でした。用途としては家庭用ではなく、業務用だったみたいです。

スネーク型ウーハーにして、距離を長くする。

個人的に形が気に入り、「このデザインの物を作ろう」と思い、作成に熱中することになりました。

まず材料を何にするかで悩むことになりましたが、ある日ホームセンターをウロウロしていると偶然見つけました、「下水用塩ビパイプ」です。 塩ビパイプの5mの物が欲しかったのですが、持ち運びするのにあまりにも長いので、仕方なく70cm物を6本とやはり塩ビのジョイントを9個、それに20cmの塩ビパイプ6個を買って帰りました。

上の画像の黒い四角の箱の中に、15cmくらいの「ウーハー」が入っていて、低域だけ鳴るようニクロム線を大量に巻いています。これをモノラルアンプで鳴らす訳ですが、普通のスピーカーでは聞こえないような「超低域」の音が出せるのです。(何故か耳の中が痒くなる)

ボリュームを上げるとあまりの「低域音」ガラス戸が「ガタガタ」と震えだし、その効果に興奮してバンザイしたいような気分になりました。ニクロム線を巻きすぎると低い音は耳には聞こえなくて、空気の振動だけになるみたいです。

昔「大地震」という映画で、スクリーンの前に大きなウーハーが何個もならんでいて、その場面にになるとまるで、本当の地震のような効果をもたらしたことを思い出しました。その時もウーハーからは音は聞こえませんでしたが、スピーカーは物凄い速さで振動していました。

その後テレビで「大地震」の放送があり、その場面になると小さなテレビのスピーカーは、パコパコと鳴るばかりで低い音は聞こえませんでした。音源は正確に流れているのに、スピーカーの方が対応できなかったんでしょう。

一般家庭では必要のない物ですから、事務所に置いて聞いていました。しかし音楽を聞く時には「こんな物」は必要なく、ビデオで映画を見るときには迫力がありました。特にスターウォーズなどを見る時などは、満足感に浸っていました。

問題はニクロム線の巻きすぎで、ある音域からでないと鳴らないということが解って、それからは「オブジェ」として事務所に飾っていました。

つづく

Posted by 熱中人 at 14:13

2010年12月07日

低音を強調する、バフレフ型スピーカー。

ある音楽雑誌の記事の中で、「ボーズ」という会社から今までみたことも無いようなデザインのスピーカー紹介記事が載っていました。

普通スピーカーといえば、低音・中音・高音と3つのスピーカーが付いているのですが、ボーズのスピーカーでは「フルレンジのスピーカー」を9個使用して、厚みのある音をだすというものでした。スピーカーの技術者からすると、「掟て破り」方法で作られており、とにかくデザインが良かったのを覚えています。

※当時ボーズに感化されて自作したものです。

とにかくフルレンジスピーカーで作れるというのが良かった。フルレンジスピーカーは他の専用のスピーカーと比べて、格段に単価が安かったので10個まとめて買ったことがありました。

その当時の音楽雑誌の中でも、手作りスピーカーのコーナーがあり、毎月1台変り種スピーカーを作成していました。そのような記事を読むと、熱中虫が騒ぎ出し「ハマって」しまったのです。

※当時ボーズに感化されて自作したものです。

スピーカー作成は難しそうに見えますが、そうでもないのです。日曜大工道具と合板(15mm~20mm)・ボンド・穴あけ用のジグゾーそれに、スピーカーにハンダ・スピーカーコードなどが必要です。

スピーカーは「密封型」と「バフレフ型」がありますが、低音を強調したいのでバフレフ型を自分なりに考えて作っていました。

下の画像は「住宅のモデル」ではなく、上板を外したバフレフ型のスピーカーです。中央に2個上下にフルレンジスピーカーを取り付けます。そのスピーカーの後ろから出る低域の音を、板で仕切ってあるところを通って左右に出る仕組みになっています。左右から出る低音と中音で「広がり」が出るということになりますが、そのままでは想像していたような音は出ませんでした。特に高音がハッキリ出なかったのを覚えています。

ボーズのスピーカーには、「イコライザー」がセットになっているものがありました。つまり音源をある程度「イコライザー」で微調整してやらないと、期待するような音にはならないということでしょう。クラシックとロックでは、極端に音質が違うわけですからやはり、調整は必要でしょう。

出来上がるとまず、音の調整より「塗装を先にする」のが定番でした。ボーズのスピーカーのように「黒の艶消し」にする訳ですが、最初に黒のペンキを使って「音漏れ」しないようにペンキが滴るくらいタップリ塗ります。

乾燥してから「黒の艶消しスプレー」を全体に塗り、最後に「透明ラッカースプレー」を降りかけて終了です。それから「イコライザー」を駆使して、なんとか納得するような音が鳴るように時間をかけて調整していました。

丁度この頃は、一般家庭に大型テレビが浸透するようになり、映画を「サラウンドシステム」で映画鑑賞するのが流行っていました。テレビ型プロジェクター形式の大型の物も流行、専用の部屋まで改築する人までいたようですが、私はそこまで「バカ」ではありませんでした。

★次は、低音専用のキャノン砲を作るです。

普通スピーカーといえば、低音・中音・高音と3つのスピーカーが付いているのですが、ボーズのスピーカーでは「フルレンジのスピーカー」を9個使用して、厚みのある音をだすというものでした。スピーカーの技術者からすると、「掟て破り」方法で作られており、とにかくデザインが良かったのを覚えています。

※当時ボーズに感化されて自作したものです。

とにかくフルレンジスピーカーで作れるというのが良かった。フルレンジスピーカーは他の専用のスピーカーと比べて、格段に単価が安かったので10個まとめて買ったことがありました。

その当時の音楽雑誌の中でも、手作りスピーカーのコーナーがあり、毎月1台変り種スピーカーを作成していました。そのような記事を読むと、熱中虫が騒ぎ出し「ハマって」しまったのです。

※当時ボーズに感化されて自作したものです。

スピーカー作成は難しそうに見えますが、そうでもないのです。日曜大工道具と合板(15mm~20mm)・ボンド・穴あけ用のジグゾーそれに、スピーカーにハンダ・スピーカーコードなどが必要です。

スピーカーは「密封型」と「バフレフ型」がありますが、低音を強調したいのでバフレフ型を自分なりに考えて作っていました。

下の画像は「住宅のモデル」ではなく、上板を外したバフレフ型のスピーカーです。中央に2個上下にフルレンジスピーカーを取り付けます。そのスピーカーの後ろから出る低域の音を、板で仕切ってあるところを通って左右に出る仕組みになっています。左右から出る低音と中音で「広がり」が出るということになりますが、そのままでは想像していたような音は出ませんでした。特に高音がハッキリ出なかったのを覚えています。

ボーズのスピーカーには、「イコライザー」がセットになっているものがありました。つまり音源をある程度「イコライザー」で微調整してやらないと、期待するような音にはならないということでしょう。クラシックとロックでは、極端に音質が違うわけですからやはり、調整は必要でしょう。

出来上がるとまず、音の調整より「塗装を先にする」のが定番でした。ボーズのスピーカーのように「黒の艶消し」にする訳ですが、最初に黒のペンキを使って「音漏れ」しないようにペンキが滴るくらいタップリ塗ります。

乾燥してから「黒の艶消しスプレー」を全体に塗り、最後に「透明ラッカースプレー」を降りかけて終了です。それから「イコライザー」を駆使して、なんとか納得するような音が鳴るように時間をかけて調整していました。

丁度この頃は、一般家庭に大型テレビが浸透するようになり、映画を「サラウンドシステム」で映画鑑賞するのが流行っていました。テレビ型プロジェクター形式の大型の物も流行、専用の部屋まで改築する人までいたようですが、私はそこまで「バカ」ではありませんでした。

★次は、低音専用のキャノン砲を作るです。

Posted by 熱中人 at 11:23

2010年12月06日

欲望から生まれた、簡易プロジェクター 5万円。

当時あるビデオ雑誌の中で、常識を覆す代物が紹介されていました。タイトルが「14型テレビの画面が100型になります」みたいなフレーズで、紹介されていました。本体(テレビ無し)と特性スクリーンまで付いていて、「ナント50,000円」。家庭で映画が見れる!、もう買わないと損するかのように書いてありました。

時代は丁度25型のテレビから、28型や32型テレビが安くなり、大型テレビに移行していた時期でもありました。その当時のプロジェクターの価格は、 200万円から300万円と一般市民にとっては、かけ離れた存在だったのでマニアックな人たちは買ったのではないかと思います。しかし販売方式が店頭販売ではなく、「通信販売」というのがちょっと怪しい感じがするのですが、ナント私の友人は買ってしまったのです。(エライ!)

※現物が無いのでイメージです。

ある日友人は「粗大ゴミ」みたいな「簡易プロジェクター」を、普通乗用車に無理やり押し込んで、40キロ離れた私のところまで運んでくれて、1ヶ月間貸してくれました。

仕組みというか原理は簡単なもので、少し起用な人であれば作れそうな物でした。テレビから発する光を、45度傾けた鏡に反射させることにより光を90度曲げ、その鏡に映った光をレンズを使って拡大するという常識を覆す(常識破り)代物でした。

※現物が無いのでイメージです。

本体は「腰が抜ける」ほど簡素な作りでしたが、100cm×130cmの「特性スクリーン」も凄かった。材質は小学生のころ、古新聞で紙粘土を作った覚えがありますが、その方法と同じ作り方なのでしょうか古紙を溶かして、金型で圧着したような「いかにも」ってな感じの特性スクリーンに驚きました。ある雑誌にこのメーカーの制作者コメントに「スクリーンを作るのが一番難しかった」との記事もありました。

私はこれを見て「凄い!」と口走ったのを覚えています。それより凄いと思ったのは「仕組み」もそうですが、これを「販売」しようと思った制作者も「凄い!」冗談なのか本気なのか、不思議でたまりませんでした。

しかし実際に見てみると、さすがに画面の大きさに驚きましたが、映画と違ってテレビですから「走査線」が異様に「ハッキリ」見えるのに驚きました。

綺麗?に見るには微調整がポイントでした。テレビが壊れるのではないかというぐらい明るさを最大にして、コントラストもできるだけ最大にしなければなりませんでした。お約束は部屋の電気は全て消さなければ、ハッキリ見ることが出来きないというオマケ付きでしたね。

評判が良かったのか、いろんなメーカー(怪しい)から同じような物が発売されて、ビデオ関連の雑誌では「メーカー別テスト」などの特集を組んでいました。中には「14型より17型がいい」とか、「このメーカーのレンズがいい」などといい加減な内容の記事を掲載していましたが、ブームはいつの間にか消えていきました。

何年かして友人に、あの「インチキプロジェクター」はどうした?と聞いたら、「ゴミに出した!」との返事でした。

つづく

時代は丁度25型のテレビから、28型や32型テレビが安くなり、大型テレビに移行していた時期でもありました。その当時のプロジェクターの価格は、 200万円から300万円と一般市民にとっては、かけ離れた存在だったのでマニアックな人たちは買ったのではないかと思います。しかし販売方式が店頭販売ではなく、「通信販売」というのがちょっと怪しい感じがするのですが、ナント私の友人は買ってしまったのです。(エライ!)

※現物が無いのでイメージです。

ある日友人は「粗大ゴミ」みたいな「簡易プロジェクター」を、普通乗用車に無理やり押し込んで、40キロ離れた私のところまで運んでくれて、1ヶ月間貸してくれました。

仕組みというか原理は簡単なもので、少し起用な人であれば作れそうな物でした。テレビから発する光を、45度傾けた鏡に反射させることにより光を90度曲げ、その鏡に映った光をレンズを使って拡大するという常識を覆す(常識破り)代物でした。

※現物が無いのでイメージです。

本体は「腰が抜ける」ほど簡素な作りでしたが、100cm×130cmの「特性スクリーン」も凄かった。材質は小学生のころ、古新聞で紙粘土を作った覚えがありますが、その方法と同じ作り方なのでしょうか古紙を溶かして、金型で圧着したような「いかにも」ってな感じの特性スクリーンに驚きました。ある雑誌にこのメーカーの制作者コメントに「スクリーンを作るのが一番難しかった」との記事もありました。

私はこれを見て「凄い!」と口走ったのを覚えています。それより凄いと思ったのは「仕組み」もそうですが、これを「販売」しようと思った制作者も「凄い!」冗談なのか本気なのか、不思議でたまりませんでした。

しかし実際に見てみると、さすがに画面の大きさに驚きましたが、映画と違ってテレビですから「走査線」が異様に「ハッキリ」見えるのに驚きました。

綺麗?に見るには微調整がポイントでした。テレビが壊れるのではないかというぐらい明るさを最大にして、コントラストもできるだけ最大にしなければなりませんでした。お約束は部屋の電気は全て消さなければ、ハッキリ見ることが出来きないというオマケ付きでしたね。

評判が良かったのか、いろんなメーカー(怪しい)から同じような物が発売されて、ビデオ関連の雑誌では「メーカー別テスト」などの特集を組んでいました。中には「14型より17型がいい」とか、「このメーカーのレンズがいい」などといい加減な内容の記事を掲載していましたが、ブームはいつの間にか消えていきました。

何年かして友人に、あの「インチキプロジェクター」はどうした?と聞いたら、「ゴミに出した!」との返事でした。

つづく

Posted by 熱中人 at 09:36

2010年12月05日

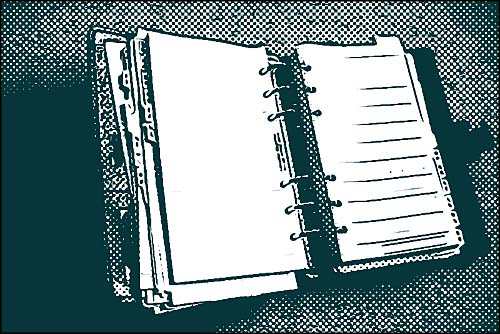

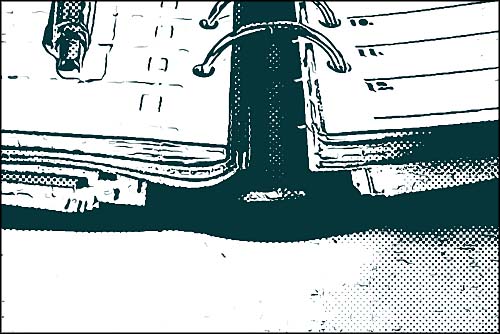

ファイロファックスと封筒を使ったファイリング

ファイリングという言葉は大企業では認知されていましたが、零細企業や個人(自営業)では全く活用していなかったのではないかと思います。一般的に書棚に無造作に書類の入った封筒を押し込む程度で、気にもしてなかったと思います。

しかし、ファイロファックスのマイクロファイリングの方法を知ることにより、会社や個人でもファイリングブームが少なからず流行ることになります。

ファイリングの大事なことは、探しやすいつまり検索しやすくなければなりません。それにはやはり、五十音別に振り分けるわけですが、山根一真さんに言わせると「キーワードは3文字」必要だそうです。

例えばファイロファックスであれば[フ][ァ][イ]というように、それをとにかく五十音の順で常に並べる習慣をつけるというものでした。しかし個人でファイリングとなると費用も掛かるので、簡単な方法として「A4の書類が入るぐらいの封筒」を使って、その封筒にとにかくインデックスを付けて収納するという、簡単で便利で安価にファイリングができるスグレ物で、これも山根一真さんの究極のアイデアでした。

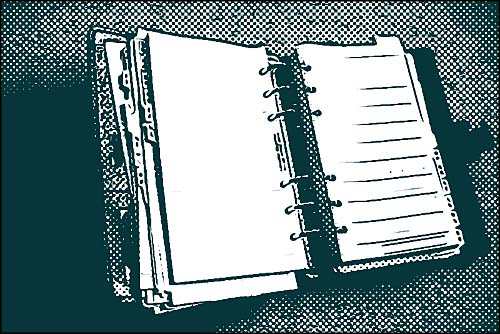

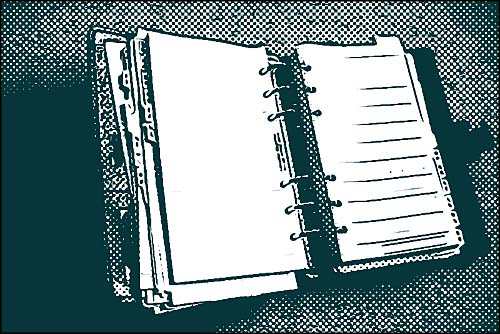

普通手帳の使い方としては「予定表」として使いますが、ファイロファックスの場合は結果を記録するという、全く異なる使い方になるようです。最終的にはファイリングつまり保存して、いつでもその記録を取り出して見れるように整頓するわけです。

そうなると別に持ち歩かなくてもいいのではないかと思うのですが、しかしそうではないのです。何故バインダーが必要なのか不思議だったのですが、その理由として必要な資料だけ手帳に挟んでおいて、必要無い資料は手帳から外してファイルボックスに保存する方法だからかも知れません。当然必要無い資料を、何時までも手帳に挟んでおくこと自体無駄ですよね。

アナログ方式ではありますが、ファイロファックス及びシステム手帳を使って、「デジタル的?」なファイリングと検索が出来ること自体が当時は興奮物でした。ファイリングすることによって、「探し物が何処を探せばそこにある」ということが解るだけでも感激したものです。

とにかくファイリングする物は何でもよく、ちょっとしたメモでも子どもの描いた訳の解らない絵でもいいのです。封筒にキーワードを書いて保存することが重要だと、自分に言い聞かせていました。しかしそのような行動も長くは続きませんでした。理由としては、保存するような重要な物が私の身の回りには多く無かったのです。

持っていると目立って重いシステム手帳から、気軽にメモして保存できる「カード型ファイリング」に興味を持つことになります。

つづく

しかし、ファイロファックスのマイクロファイリングの方法を知ることにより、会社や個人でもファイリングブームが少なからず流行ることになります。

ファイリングの大事なことは、探しやすいつまり検索しやすくなければなりません。それにはやはり、五十音別に振り分けるわけですが、山根一真さんに言わせると「キーワードは3文字」必要だそうです。

例えばファイロファックスであれば[フ][ァ][イ]というように、それをとにかく五十音の順で常に並べる習慣をつけるというものでした。しかし個人でファイリングとなると費用も掛かるので、簡単な方法として「A4の書類が入るぐらいの封筒」を使って、その封筒にとにかくインデックスを付けて収納するという、簡単で便利で安価にファイリングができるスグレ物で、これも山根一真さんの究極のアイデアでした。

普通手帳の使い方としては「予定表」として使いますが、ファイロファックスの場合は結果を記録するという、全く異なる使い方になるようです。最終的にはファイリングつまり保存して、いつでもその記録を取り出して見れるように整頓するわけです。

そうなると別に持ち歩かなくてもいいのではないかと思うのですが、しかしそうではないのです。何故バインダーが必要なのか不思議だったのですが、その理由として必要な資料だけ手帳に挟んでおいて、必要無い資料は手帳から外してファイルボックスに保存する方法だからかも知れません。当然必要無い資料を、何時までも手帳に挟んでおくこと自体無駄ですよね。

アナログ方式ではありますが、ファイロファックス及びシステム手帳を使って、「デジタル的?」なファイリングと検索が出来ること自体が当時は興奮物でした。ファイリングすることによって、「探し物が何処を探せばそこにある」ということが解るだけでも感激したものです。

とにかくファイリングする物は何でもよく、ちょっとしたメモでも子どもの描いた訳の解らない絵でもいいのです。封筒にキーワードを書いて保存することが重要だと、自分に言い聞かせていました。しかしそのような行動も長くは続きませんでした。理由としては、保存するような重要な物が私の身の回りには多く無かったのです。

持っていると目立って重いシステム手帳から、気軽にメモして保存できる「カード型ファイリング」に興味を持つことになります。

つづく

Posted by 熱中人 at 12:57

2010年12月04日

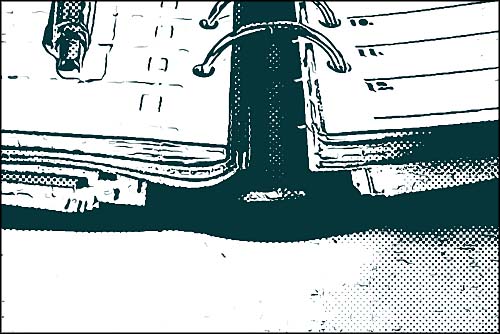

システム手帳を使うには、ワープロとコピー機は必需品でした。

仕事でシステム手帳を使うには、コピー機とワープロがあると自分専用のオリジナルのファイルを作ることができました。ファイロファックスのメーカーからいろんなファイルが販売されていましたが、ほとんど内容が英語なので使いづらく、自分に合うファイルはありませんでした。

山根さんの本でも紹介されていましたが、「無ければ作る」ということになります。それにはワープロ(当時)で文字や罫線などを使って、自分だけのファイルルを作成するというマニアックな作業になります。 出来上がったファイルをコピー機を使って、必要な枚数だけコピーしていました。

コピーしたオリジナル用紙をシステム手帳の規格サイズに断裁し、専用の6穴パンチで穴をあければ出来上がりというわけです。

日本の各メーカーから、いろんなファイルが当時発売されていました。 さすがに印刷されているので見栄えもいいのですが、とにかく1枚あたりの単価が高かったので自作していましたが、この作業も楽しかったですね。

図面や地図などの大きなものには、コピー機で「縮小」してパンチで穴を空けてファイルするという、今考えると面倒くさい作業をしていましたが、どのようにして小さくしてファイルするかなどが話題になるほど、各出版社からいろんな本が出版されていました。

何処のメーカーの「どの手帳が使いやすい」かとか、各文化人や有名人の使っている手帳は「これだ!」なんてのもありましたね。もう最後には「手帳に合う筆記用具はこれだ!」、あなたはシャーペン派それともボールペン派など「これでもか!」というぐらい凄かった。

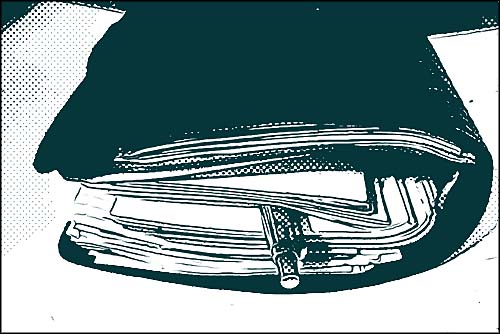

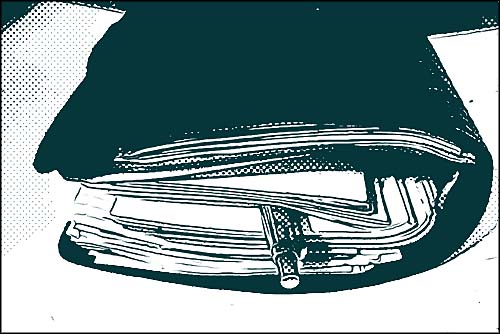

極めつけは本革のカバーが磨り減って、留め金も壊れているくらい使い込んでいる写真が記載されていて、「プロがこ使い込んだファイロファックス」という記事なんかもあり、とにかく「酷使して傷だらけのシステム手帳」が何故か、その時代のシンボルのように見える時もありました。

同時にカメラブームでもありました。一眼レフカメラも同じように「プロが使うブラックボディー」とか、とにかくカメラ本体の四隅が磨り減っていて「使い込んでいる」とか「仕事してる」って感じで、その下から「メッキ」が出ているのが「プロ」っぽくて、わざと紙ヤスリで新品のカメラを削った人もいたそうです。

今思うと、その頃はバブル真っ只中でした。

つづく

山根さんの本でも紹介されていましたが、「無ければ作る」ということになります。それにはワープロ(当時)で文字や罫線などを使って、自分だけのファイルルを作成するというマニアックな作業になります。 出来上がったファイルをコピー機を使って、必要な枚数だけコピーしていました。

コピーしたオリジナル用紙をシステム手帳の規格サイズに断裁し、専用の6穴パンチで穴をあければ出来上がりというわけです。

日本の各メーカーから、いろんなファイルが当時発売されていました。 さすがに印刷されているので見栄えもいいのですが、とにかく1枚あたりの単価が高かったので自作していましたが、この作業も楽しかったですね。

図面や地図などの大きなものには、コピー機で「縮小」してパンチで穴を空けてファイルするという、今考えると面倒くさい作業をしていましたが、どのようにして小さくしてファイルするかなどが話題になるほど、各出版社からいろんな本が出版されていました。

何処のメーカーの「どの手帳が使いやすい」かとか、各文化人や有名人の使っている手帳は「これだ!」なんてのもありましたね。もう最後には「手帳に合う筆記用具はこれだ!」、あなたはシャーペン派それともボールペン派など「これでもか!」というぐらい凄かった。

極めつけは本革のカバーが磨り減って、留め金も壊れているくらい使い込んでいる写真が記載されていて、「プロがこ使い込んだファイロファックス」という記事なんかもあり、とにかく「酷使して傷だらけのシステム手帳」が何故か、その時代のシンボルのように見える時もありました。

同時にカメラブームでもありました。一眼レフカメラも同じように「プロが使うブラックボディー」とか、とにかくカメラ本体の四隅が磨り減っていて「使い込んでいる」とか「仕事してる」って感じで、その下から「メッキ」が出ているのが「プロ」っぽくて、わざと紙ヤスリで新品のカメラを削った人もいたそうです。

今思うと、その頃はバブル真っ只中でした。

つづく

Posted by 熱中人 at 13:31

2010年12月03日

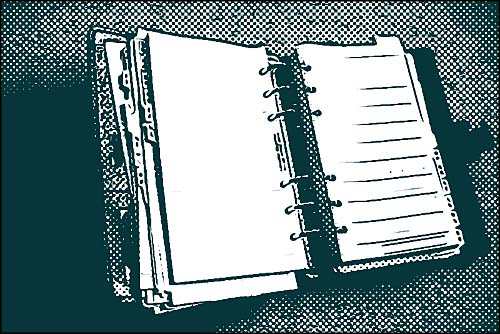

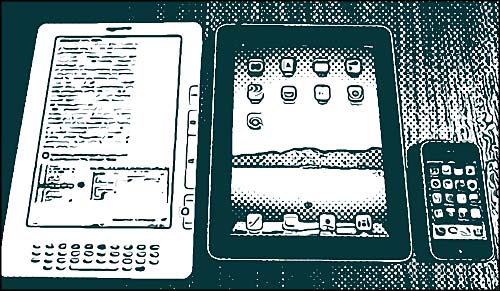

システム手帳(ファイロファックス)依存症

特にスマートフォンのiPhoneには多種多様のアプリが販売されていて、真面目に使えばとても便利なアプリが沢山あります。最近購入したのは「スキャナー」みたいに鮮明な画像が撮れるスグレものです。その画像を転送すれば、もう「FAX」と同じように使用できます。レシートの文字も雑誌の記事の文字まで、鮮明な上PDF・画像として転送ができるので、FAXが必要なくなるのではないかと思います。

このようにiPhoneはとても便利な道具ですが、アナログでしたがその当時としては日本中でブームになった物がありました。

電話やメールなどは出来ませんでしたが、仕事のスケジュールや資料及び支払い、それに資料の図面などの資料を「1つのバイダー」にまとめられるというものでした。

そのブームが起こったのは、1985年(25年前)くらいのNHKの夜の番組の中で紹介されました。紹介した人は、その番組のキャスターでもある「山根一真」さんです。黒皮の分厚いノートを小さくしたような物を、「システム手帳」として紹介していました。

6穴の大きなリングに大量のメモやノート、それに地図・図面などが小さくファイルされており、これ1つで仕事が出来るとの説明でした。システム手帳を日本に普及させることになった、山根一真著の『スーパー手帳の仕事術』という本を読み、私も「感化され」早速買い求め自分なりの「小さな資料ファイル」を作ったのを覚えています。そうしているうちに、瞬く間に日本中で「システム手帳」ブームになり、文具メーカーから類似品が出回るようになりました。

ちなみに当時の価格は、中身のファイル無しで32,000円と日本の手帳からすると極端に高く買うのに勇気がいりましたが、現在は安くなっているのではないでしょうか。最初は何でも高いのですよね。しかし25年経った今でも使っているということは、高くはなかったのかなと思うのですが、当時はヘソクリを貯めてやっと内緒で買ったのを覚えています。

当時システム手帳に感化された人たちは、カバンは持たずにシステム手帳だけを手に持って、営業に行ったりと常に持ち歩き、寝る時も常に1m範囲内に置いていました。

当時はシステム手帳を持っているだけで、「仕事が出来る奴」と思われていましたが、しかし可笑しいのは、その人たちが持っているシステム手帳は「ファイロファックス」ではなく、価格の安い本皮ではなく、合皮のシステム手帳だったのです。(手帳としては高かったのです)それでもみんなシステム手帳を持つことで、自分自信スケジュールを管理したり、仕事の段取りをスムーズにやり遂げたいと思って使っていたのでしょう。

とにかく凄いブームで、有名な外国のセレブ達やハリウッドの映画関係者や、「スピルバーグ」までが使っているいう記事まで出る始末でした。そのような宣伝文句に流されやすいのが、芸能界やクリエイティブな仕事に携わっている人たちでしたね。つまり現在の「MacやiPadそしてiPhone」と同じよううな感じでしょうか、まぁそのような訳の解らない時代がありました。

それから少しするといつの間にか消えていった、日本のメーカーから使い勝手の悪い「電子手帳」というトンデモナイ代物が発売されたのです。

つづく

このようにiPhoneはとても便利な道具ですが、アナログでしたがその当時としては日本中でブームになった物がありました。

電話やメールなどは出来ませんでしたが、仕事のスケジュールや資料及び支払い、それに資料の図面などの資料を「1つのバイダー」にまとめられるというものでした。

そのブームが起こったのは、1985年(25年前)くらいのNHKの夜の番組の中で紹介されました。紹介した人は、その番組のキャスターでもある「山根一真」さんです。黒皮の分厚いノートを小さくしたような物を、「システム手帳」として紹介していました。

6穴の大きなリングに大量のメモやノート、それに地図・図面などが小さくファイルされており、これ1つで仕事が出来るとの説明でした。システム手帳を日本に普及させることになった、山根一真著の『スーパー手帳の仕事術』という本を読み、私も「感化され」早速買い求め自分なりの「小さな資料ファイル」を作ったのを覚えています。そうしているうちに、瞬く間に日本中で「システム手帳」ブームになり、文具メーカーから類似品が出回るようになりました。

ちなみに当時の価格は、中身のファイル無しで32,000円と日本の手帳からすると極端に高く買うのに勇気がいりましたが、現在は安くなっているのではないでしょうか。最初は何でも高いのですよね。しかし25年経った今でも使っているということは、高くはなかったのかなと思うのですが、当時はヘソクリを貯めてやっと内緒で買ったのを覚えています。

当時システム手帳に感化された人たちは、カバンは持たずにシステム手帳だけを手に持って、営業に行ったりと常に持ち歩き、寝る時も常に1m範囲内に置いていました。

当時はシステム手帳を持っているだけで、「仕事が出来る奴」と思われていましたが、しかし可笑しいのは、その人たちが持っているシステム手帳は「ファイロファックス」ではなく、価格の安い本皮ではなく、合皮のシステム手帳だったのです。(手帳としては高かったのです)それでもみんなシステム手帳を持つことで、自分自信スケジュールを管理したり、仕事の段取りをスムーズにやり遂げたいと思って使っていたのでしょう。

とにかく凄いブームで、有名な外国のセレブ達やハリウッドの映画関係者や、「スピルバーグ」までが使っているいう記事まで出る始末でした。そのような宣伝文句に流されやすいのが、芸能界やクリエイティブな仕事に携わっている人たちでしたね。つまり現在の「MacやiPadそしてiPhone」と同じよううな感じでしょうか、まぁそのような訳の解らない時代がありました。

それから少しするといつの間にか消えていった、日本のメーカーから使い勝手の悪い「電子手帳」というトンデモナイ代物が発売されたのです。

つづく

Posted by 熱中人 at 10:18

2010年12月02日

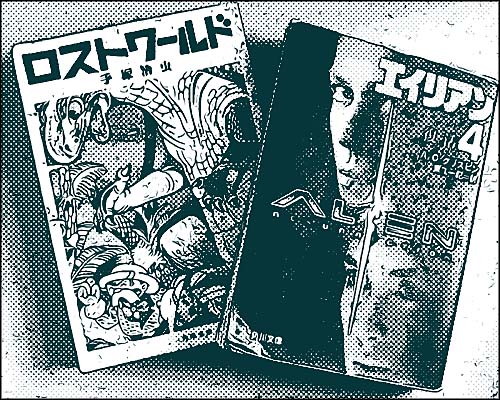

ポケットに入る電子書籍

文庫本の魅力は、ポケットに入れて持運べる軽快さと、手ごろな大きさと手ごろな価格が魅力です。ポケットに入れてどこでも読むこととが出来る、そして価格の割にはページ数が多くお買い得感があります。

スマートフォンで読む電子書籍も同じように、ちょっとした空き時間に読むとか、とにかく普通の本と違ってかさばらないのが特にいい。しかも文庫本より低価格になっているのも、今後書籍ファンが増えるのではないでしょうか。

しかし何よりすごいのは、書籍を自分で作成できるということに尽きるのではないでしょか。

例えば、1年分の自分の日記やブログ、料理レシピそれに写真集なども自分で作れるわけです。そんなことを考えると、熱中人としては気分は「ウキウキ」気分になってしまいます。

学習とか仕事で使うのであれば画面の大きい方が良いのですが、持運びの時にバックが必要な大きさの端末はどうもいただけませんね。やはり文庫本と同じように、ポケットに入るサイズが気軽でいい。

つづく

スマートフォンで読む電子書籍も同じように、ちょっとした空き時間に読むとか、とにかく普通の本と違ってかさばらないのが特にいい。しかも文庫本より低価格になっているのも、今後書籍ファンが増えるのではないでしょうか。

しかし何よりすごいのは、書籍を自分で作成できるということに尽きるのではないでしょか。

例えば、1年分の自分の日記やブログ、料理レシピそれに写真集なども自分で作れるわけです。そんなことを考えると、熱中人としては気分は「ウキウキ」気分になってしまいます。

学習とか仕事で使うのであれば画面の大きい方が良いのですが、持運びの時にバックが必要な大きさの端末はどうもいただけませんね。やはり文庫本と同じように、ポケットに入るサイズが気軽でいい。

つづく

Posted by 熱中人 at 13:15